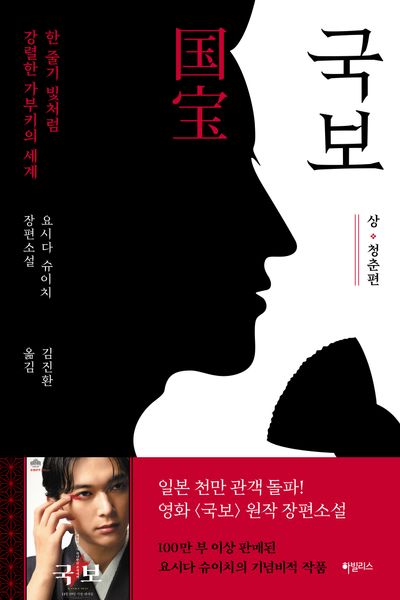

『국보 : 상·청춘편』 리뷰 — 가부키 무대 위에서 피어오른 청춘의 불꽃

일본 현대문학의 거장 요시다 슈이치가 가부키라는 전통예술 무대를 배경으로 던지는 질문, “예술은 무엇으로 지속되는가?”

『국보 : 상·청춘편』은 화려함보다 절제된 감정으로, 무대 뒤 인간의 고통과 열망을 비춘다. 그 섬세한 문장들은 청춘이라는 시간의 본질을 다시 묻는다.

전통의 무게 속에서 흔들리는 젊음의 불안과 욕망의 형상

소설의 배경은 일본 전통극 ‘가부키’ 세계다. 세습과 혈통이 지배하는 구조 속에서, 외부 출신의 배우 키쿠오는 피와 땀으로 무대에 서기 위한 싸움을 이어간다.

그의 출신은 ‘명문 가문이 아닌 자’라는 낙인으로 규정되며, 이는 단순히 연기 실력을 뛰어넘는 존재의 문제로 확장된다. 요시다 슈이치는 이 세계를 단지 예술 무대로 그리지 않는다. 그것은 일본 사회가 가진 계급의 은유이자, 인간이 자신을 증명하려 애쓰는 ‘삶의 무대’로 변주된다.

키쿠오는 자신보다 먼저 주목받는 동료 슌스케를 보며 질투와 열등감, 동시에 동경의 감정을 느낀다. 그 감정의 복잡함은 단순한 라이벌 구도를 넘어, ‘누가 더 진정한 배우인가’라는 본질적 질문으로 나아간다. 그는 ‘전통’을 유지하기 위해 스스로를 파괴해야 하는 상황에 내몰리고, 그 과정에서 예술의 진정한 의미를 깨닫는다.

작가는 묘사에 있어 놀라울 정도로 세밀하다. 무대 위에서의 호흡, 사미센 소리의 리듬, 관객의 숨소리까지—모든 감각이 문장 속에서 살아 움직인다. 특히 “그의 발끝이 관객의 시선을 움켜쥐었다”는 표현은, 단 한 걸음에도 인생을 걸어야 하는 배우의 긴장감을 완벽하게 전달한다.

이 작품의 첫 절반은 청춘의 불안과 열망, 그리고 예술가로서의 자의식이 뒤섞인 심리극에 가깝다. 그러나 그것이 단순히 ‘예술가의 성장 서사’로 머무르지 않는 이유는, 작가가 가부키를 통해 인간의 본능적 충돌을 정면으로 다루기 때문이다. 이 부분이야말로 『국보』가 단순한 예술소설을 넘어선 ‘인간소설’로 평가받는 이유다.

예술과 생존, 그 사이에서 몸부림치는 인간의 초상

예술이란 살아남기 위한 또 하나의 형태일까, 아니면 삶보다 앞선 순수의 영역일까? 『국보』의 청춘들은 이 질문을 각자의 방식으로 통과한다.

슌스케는 세습의 세계에서 자라난 인물로, 누구보다 화려한 배경을 지녔지만 그 안에서 자유를 잃었다. 그는 완벽한 기술을 지녔으나, 그 완벽함이 오히려 진정성을 가로막는다. 반면 키쿠오는 부족하고 거칠지만, 그 결핍이 그를 인간적으로 만든다. 둘의 관계는 경쟁을 넘어 서로를 비추는 거울로 작동한다. 결국 슌스케는 ‘예술이란 피로 완성되는 것’이라 믿고, 키쿠오는 ‘예술이란 고통을 견디는 힘’이라 깨닫는다.

이들의 이야기는 가부키라는 무대의 운명과 맞물려 있다. 전통을 계승해야 한다는 의무는 젊은 세대에게는 족쇄가 되고, 동시에 사라져가는 예술을 지키는 사명으로 변한다. 작가는 이 갈등을 통해 ‘유산과 혁신의 공존’이라는 일본 사회의 근본적 모순을 드러낸다.

흥미로운 점은 요시다 슈이치의 문체가 이전보다 훨씬 정제되어 있다는 것이다. 과장된 감정보다, 절제된 문장 속에서 인물의 불안이 더 짙게 느껴진다. 이 절제의 힘은 오히려 독자로 하여금 ‘그 사이의 침묵’을 듣게 한다. 마치 무대의 막이 오르기 직전, 객석에 스미는 정적처럼.

읽다 보면 ‘국보’라는 제목의 의미가 새롭게 다가온다. 그것은 국가의 재산이 아닌, 인간의 시간과 상처, 그리고 예술 그 자체를 지칭한다. ‘국보’는 누가 정하는가? 슈이치는 이 질문을 던지며, 예술이란 제도보다 인간에 의해 완성된다는 사실을 다시 일깨운다.

무대의 막이 내린 후에도 남는 청춘의 그림자와 울림

『국보 : 상·청춘편』의 마지막은 화려한 결말이 아니다. 오히려 절제된 여운으로 마무리된다. 키쿠오와 슌스케는 서로의 길을 인정하면서도 끝내 함께할 수 없다. 그러나 그들의 선택은 패배가 아니라 ‘존재의 확인’으로 남는다.

작품 후반부는 무대 바깥의 삶을 다룬다. 공연이 끝난 뒤 남는 공허함, 관객이 떠난 객석의 적막, 분장실 거울 속에 비친 낯선 얼굴—이 모든 장면은 예술가의 숙명을 상징한다. 요시다 슈이치는 그 순간을 찬란하게 꾸미지 않는다. 대신 고요하게, 그러나 단단하게 기록한다.

“그는 자신이 무대 위에서 태어나고, 무대 위에서 죽을 것임을 알았다.” 이 문장은 소설 전체를 관통하는 선언처럼 읽힌다. 예술은 끝나지 않는 수행이며, 청춘은 그 수행의 시간 속에서만 빛난다.

개인적으로 이 작품은 ‘젊음이란 스스로를 던지는 행위’임을 다시 생각하게 했다. 완벽하지 않아도 좋다. 중요한 건, 무대에 서려는 용기 그 자체다. 요시다 슈이치는 이 불완전한 인간들의 이야기로 ‘예술이 곧 인간의 서사’임을 증명한다.

『국보 : 상·청춘편』은 단지 일본 전통극을 다룬 작품이 아니다. 그것은 우리 모두의 삶—무대에 오르고, 쓰러지고, 다시 일어서는 여정을 닮았다. 그리고 그 여정의 끝에서, 우리는 깨닫는다. 진짜 국보는 무대 위 배우가 아니라, 무대 뒤에서 포기하지 않는 인간의 혼이라는 것을.

'도서 리뷰' 카테고리의 다른 글

| 격 없는 우정 - 어딘 작가 (0) | 2025.11.26 |

|---|---|

| 도파민가족-이은경 (0) | 2025.11.13 |

| 단 한 줄만 내 마음에 새긴다고 해도 – 나민애 (0) | 2025.11.03 |

| 절창 – 구병모 (0) | 2025.10.31 |

| 트렌드코리아 2026 확장판 (0) | 2025.10.24 |